美国麻省理工学院(MIT)的研究人员开发了一种能够自动测量半导体材料光电导特性的自主机器人系统。该系统每日能够独立完成超过3000次精密测量。

这个系统是由MIT机械工程系的托尼奥·布奥纳西西教授团队打造的。它能够连续运行24小时,每小时完成超过125次的光电导特性测量,其精确度和处理速度比传统手动检测方法或现有的基于人工智能的设备更高。

光电导特性描述了半导体在光照下生成或传递电流的能力,是评估太阳能电池等清洁能源技术性能的关键指标,尤其对最近备受瞩目的钙钛矿等新一代太阳能材料的效率评估至关重要。

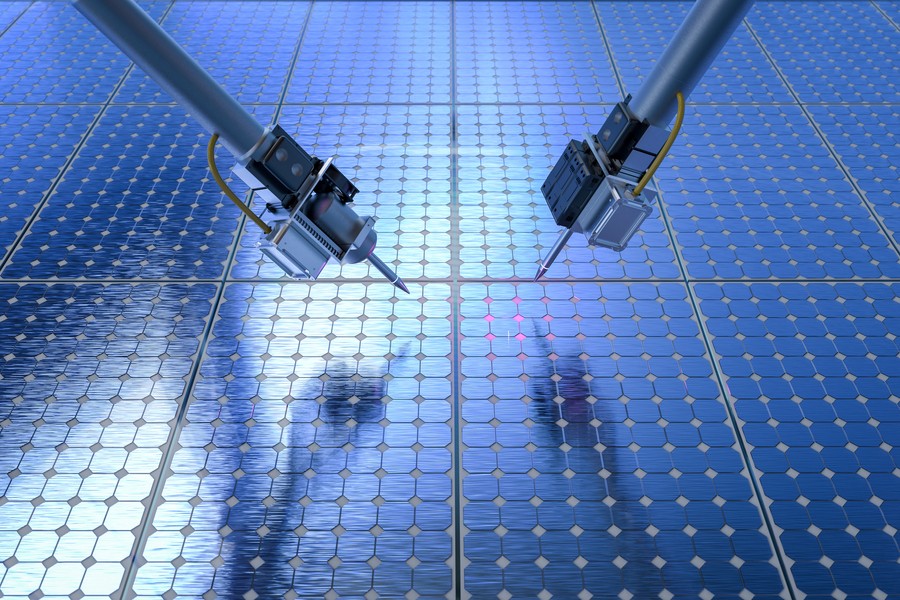

机器人系统首先拍摄样品图像,并利用影像处理技术将材料表面划分为多个区域。接着,人工智能神经网络模型计算出探针应该接触的最佳位置。该神经网络反映了材料科学家的领域知识,能够在没有标签的大规模数据的情况下自行学习和判断。

各测定点之间的移动路径自动计算为最短距离。为了提升移动效率,算法中还应用了少量随机性。通过这一过程,机器人能够快速而稳定地连续测量多个点。

研究团队与现有的7种人工智能基础系统进行了对比实验,结果显示MIT系统在测量位置的选择和路径规划方面表现出更高的效率。实际上,它可以在一天内完成超过3000次测量,并精确识别高光电导区域和材料降解部位。

此外,探针可以适用于点滴形、滴状以及非规则结构等不同形式的样品,提升了自动化实验的通用性。

这项研究得到First Solar、Eni、MathWorks、多伦多大学加速器联盟、美国能源部以及国家科学基金会(NSF)的支持,相关论文已发表在国际期刊《Science Advances》上。

MIT研究团队计划未来进一步提升这一自主测量系统,构建一个能够自动化处理半导体新材料开发全过程的实验室。