在今天的韩国,每个人都有自己的姓氏,但它的起源要追溯到三国时代,当时仅限于王室贵族的血统象征。姓氏经历了超过千年的漫长旅程,从口头称谓演变为象征权力和身份的制度化名称。

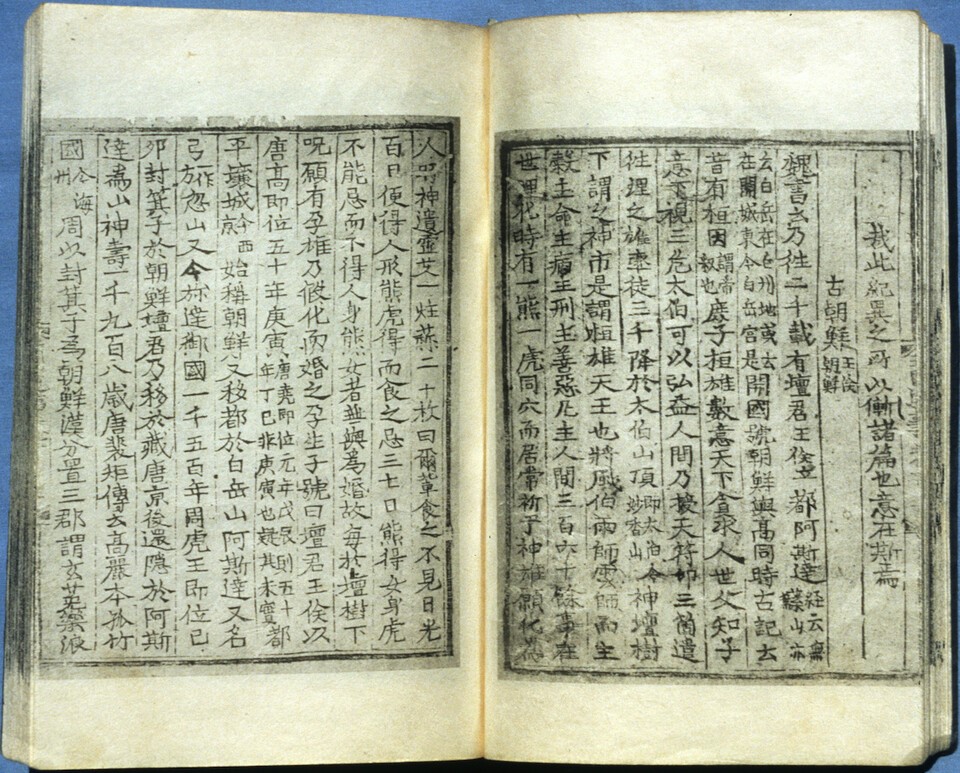

韩国姓氏的起源可以追溯到古朝鲜。据一些记录,当时的国家姓氏为韩(한),初期的姓氏使用被认为是通过中国移民传入的文化。然而,当时姓与名的区分并不明确,特定名称或动物名、职能名取代了个人名字。

扶余的“马加”、”牛加”、”狗加”等名称来源于动物如马、牛、狗。统治阶层借用动物的象征地位以彰显权威和阶层。三韩的“天君”、巫觋也是像名一样使用的称呼。在这一时期,尚无姓氏,内部识别依赖于集体记忆和口传。

在三国时代,姓氏成为王室和贵族的专属。新罗的朴、石、金三个姓轮流继承王位,这些姓氏背后都有神话般的出生背景。朴赫居世生于蛋中,金庾智则来自金龟,赋予血统神圣性以增强统治的合法性。

高句丽的始祖朱蒙以高为王室姓氏,而乙支、明林、宋、芮等属于贵族层。百济采用扶余为王室姓氏,但许多姓未被记录,百济灭亡后,扶余氏也随之消失。

新罗的六部族拥有李、崔、郑、裴、孙、薛等姓,但主要限于特权阶层,一般百姓无姓氏,其祖先的记录在官方中也未被揭露。姓氏成为血统象征的印章,是社会阶层的标志,统一新罗后的姓氏文化繁衍。

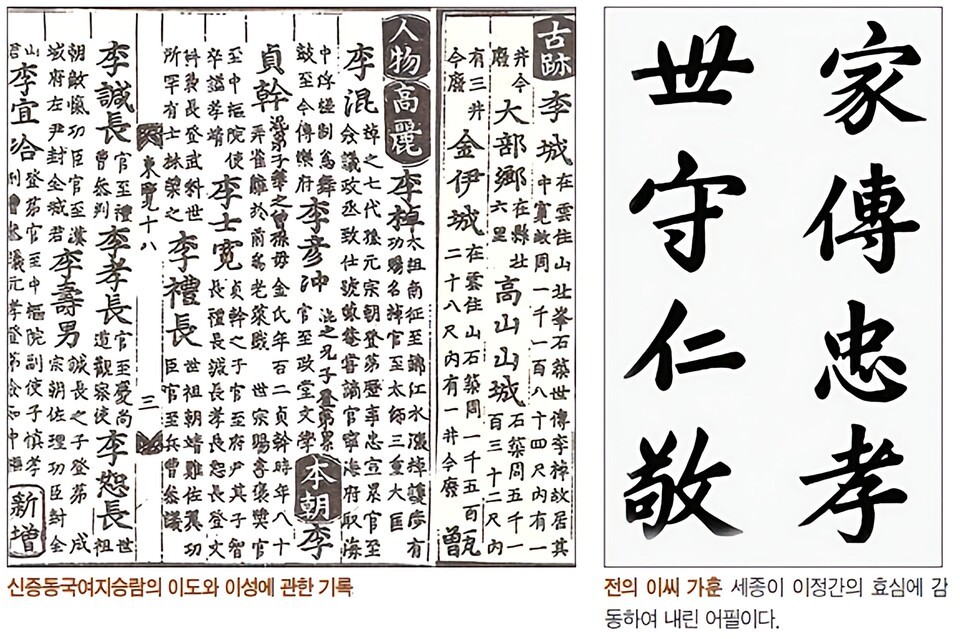

姓氏在高丽太祖王建的赐姓政策下开始全国普及。940年,王建赐予协助统一后三国的地方豪族以姓氏及本贯,作为忠诚的酬劳。本贯导致姓氏变得更加重要,成为血统身份的重要指标。

958年,高丽光宗引入科举制度,科举报考要求拥有姓氏,促使两班阶级广泛采纳姓氏。1055年,文宗颁布无姓者不得报考科举的禁令。姓氏遂成为行政、统治、权力的基础。

在朝鲜时代,姓氏构建了以血缘为中心的秩序。壬辰倭乱后,下层民众开始拥有姓氏,经济实力较强的富农、商人通过购得工名帖或纳贿而获得两班身份以及姓氏,姓氏成为社会资产。

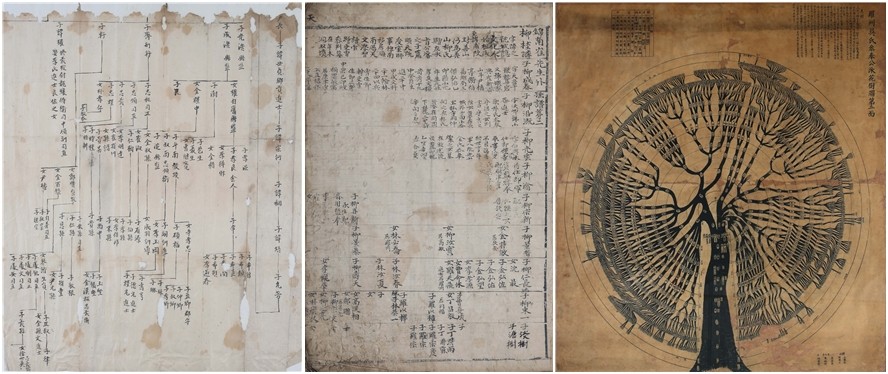

这一时期,族谱文化显著发展,最初记载了男女后裔,但自17世纪中叶逐渐转变为以父系为中心。族谱成为官职晋升、婚姻条件及地方秩序的凭证。

1909年,大韩帝国施行民籍法,为全民赋予法律上的姓与本,使姓氏成为每个国民的法定权利。随着户主制施行,家族制度得到巩固,但2008年废除后,禁止同姓同本婚姻的法律也随之废除。

现代韩国具有多样姓氏社会。2015年统计厅确认了5,582个姓氏,其中4,075个无法用汉字标注,体现出多元文化的趋势。《金海金氏》、《密阳朴氏》、《全州李氏》仍占据多数。

跨越千年的姓名,姓氏成为韩国人的历史。姓氏不再是区分身份的标志,而是法律、文化与身份的象征。社会各界对姓氏所承载的社区记忆和变革进行着持久传承。

随着多元文化家庭的增加,出现了新的姓氏。归化者有时会创造其独特姓氏,或将现有姓氏与本贯结合创立独立的家谱。这一趋势反映了韩国社会文化多样性,扩展了姓氏的社会意义。

此外,随着数字族谱和在线宗亲会的发展,姓氏文化与技术结合,在现代中演化。姓氏不仅保存了历史与身份,也在时代变迁中逐步适应。

姓氏不仅仅是姓名的一部分,它是记忆与记录,是时代与社区留下的活遗产。姓氏的未来在于如何继续传承下去,而非归属于哪个人。