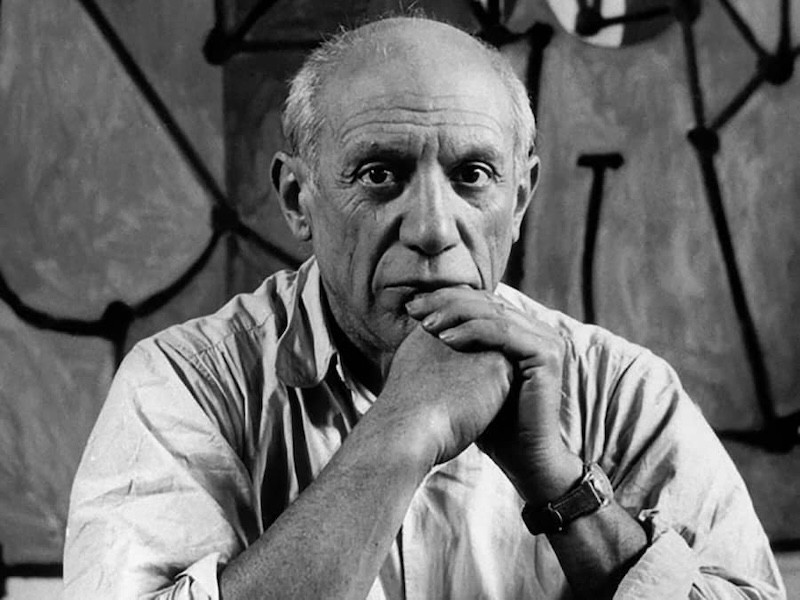

如果要提到彻底改变20世纪艺术的人物,那么巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)绝对是首当其冲的。他通过一种名为“立体主义”(Cubism)的新绘画风格,根本性地重构了视觉艺术的结构。他不仅仅是一个画家,更接近于思想家。毕加索不仅撼动了传统绘画的展望法、真实感和再现原理,还对艺术存在的理由提出了挑战。

1881年出生于西班牙马拉加的毕加索,从小就展现出绘画天赋。他的父亲是一位画家和美术教师,因此他自幼便接受正统的学术美术教育,并且在十几岁时就已经掌握了写实表现能力。然而,毕加索真正的才能体现在他打破旧有框架的能力上。他在搬到法国巴黎后,经过了展示内心痛苦与失落的蓝色时期和情感丰富的玫瑰色时期,最终走向了立体主义。

立体主义尝试从不同角度分解并同时表达一个对象。《亚维农的少女》(1907年)是这一转折点。尽管该作品借用的是古典裸体画的外壳,但内部却支离破碎。作品中的面孔令人联想到非洲面具,整个画面由二维平面上的解体形象构成。这是对古希腊绘画透视法和文艺复兴以来持续的现实主义绘画传统的彻底否定。

与乔治·布拉克共同开展的立体主义对艺术界产生了广泛影响。通过分析立体主义深入解析对象的结构,并在综合立体主义中,采用将纸张、布料、报纸等贴在画布上的“拼贴(collage)”技法。绘画的材料和形式得到了全新的定义。

毕加索不仅进行形式实验,还积极传达政治信息。代表作《格尔尼卡》(1937)以被纳粹轰炸毁灭的西班牙巴斯克地区的城市格尔尼卡为主题。黑白巨大的壁画用强烈的象征表现了战争的恐怖和人类的呐喊。在传统战争画中无法找到的失衡人体、扭曲的表情、解构的结构本身就是反战的语言。

毕加索一生创作了超过五万幅作品,不仅涉足绘画,还涉及雕塑、陶瓷、版画等几乎所有视觉艺术门类。尽管他于1973年4月8日在法国穆金逝世,但他留下的艺术实验对后来的美术史发展产生了持续影响。

毕加索不将艺术视为简单再现的工具,而是改变感官秩序和动摇思想框架的手段。他摧毁一个时代的风格并建立新的风格,重构了艺术定义本身。